EN CE TEMPS-LA

FACHES-THUMESNIL

Les appareils photo de notre association

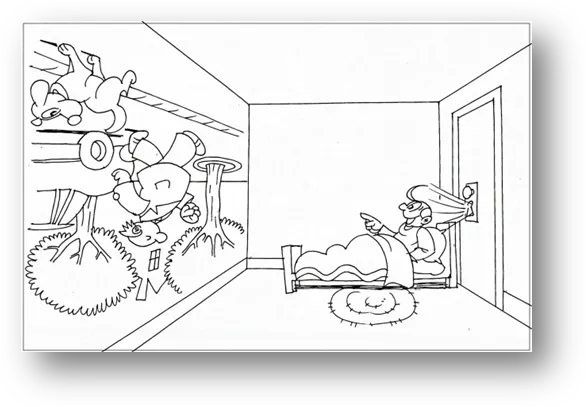

Un jour quand j’étais gamin, en m’éveillant dans une chambre sans fenêtre au rez-de-chaussée, je vis l’image de la rue (brillamment éclairée par le soleil matinal) projetée sur le mur opposé au trou de serrure par lequel entraient les rayons lumineux.

Un jour quand j’étais gamin, en m’éveillant dans une chambre sans fenêtre au rez-de-chaussée, je vis l’image de la rue (brillamment éclairée par le soleil matinal) projetée sur le mur opposé au trou de serrure par lequel entraient les rayons lumineux.

Je me mis à rire en voyant les passants marcher la tête en bas, car l’image était inversée.

Fils de photographe, je venais de découvrir le principe de la chambre noire.

La « chambre noire » est la base de la Photo.

La « chambre noire » est la base de la Photo.

Percez un petit trou dans une boîte dont le côté opposé est muni d’un papier calque, braquez ce trou vers un sujet bien éclairé, et vous verrez ce sujet, tête en bas, apparaître sur le calque.

Cet effet optique, déjà décrit par Aristote, fut utilisé par les peintres de tous les temps pour « décalquer » leur sujet avec un réalisme… photographique.

Ce petit trou appelé sténopée laisse passer très peu de lumière, et si on l’agrandit, l’image devient complètement floue.

Ce petit trou appelé sténopée laisse passer très peu de lumière, et si on l’agrandit, l’image devient complètement floue.

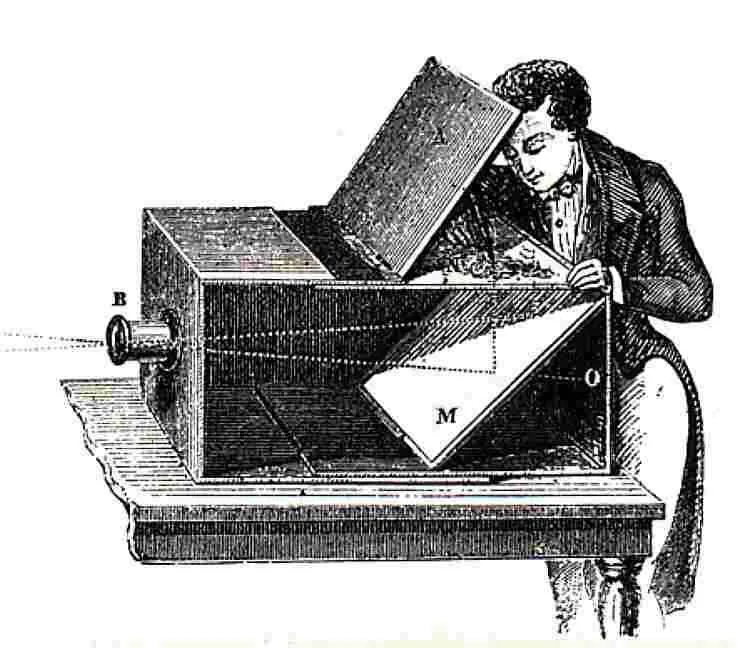

Dès le XVIème siècle, on s’aperçut qu’un verre taillé en forme de lentille biconvexe (un « objectif ») jouait le même rôle mais avec un transfert lumineux beaucoup plus important : les chambres noires devinrent portatives (enfin tout est relatif !)

Il ne restait plus qu’à fixer automatiquement l’image au lieu de la décalquer. Depuis le Moyen-Age on savait que les sels d’argent noircissaient à la lumière. Mais il fallut de nombreux essais pour trouver comment stopper ce noircissement. Combien de photos antérieures à 1827 ne nous sont pas parvenues, car s’étant auto-détruites par noircissement ininterrompu ?

>En 1827 enfin, Nicéphore Niepce stabilise dans une solution de sel l'iodure d'argent photo-sensible dont il a enduit une plaque de cuivre.

>En 1827 enfin, Nicéphore Niepce stabilise dans une solution de sel l'iodure d'argent photo-sensible dont il a enduit une plaque de cuivre.

Puis en 1835 Henry Fox Talbot invente le négatif, ce qui permet de dupliquer l’image originale autant de fois que souhaité.

Tout est en place pour le développement de ce nouveau médium. Il ne reste plus qu’à accroître la sensibilité des supports et la luminosité des objectifs.

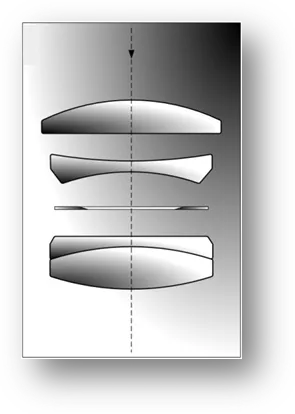

Un objectif mono-lentille (ménisque) engendre des aberrations si on ne limite pas drastiquement son faisceau avec un diaphragme, au détriment de sa luminosité. Les opticiens se lancèrent donc dans une course au rendement lumineux sans perte de netteté, en ajoutant des lentilles correctrices supplémentaires au ménisque de base.

Un objectif mono-lentille (ménisque) engendre des aberrations si on ne limite pas drastiquement son faisceau avec un diaphragme, au détriment de sa luminosité. Les opticiens se lancèrent donc dans une course au rendement lumineux sans perte de netteté, en ajoutant des lentilles correctrices supplémentaires au ménisque de base.

En 1839 Josef Petzval réalise le premier objectif moderne ultra-lumineux (pour l’époque) puis en 1902 Carl Zeiss assemble le meilleur objectif de tous les temps : le Tessar à quatre lentilles.

Les zooms les plus délirants d’aujourd’hui sont les arrière-petits-enfants du Tessar.

Dans le même temps, les chimistes augmentaient la sensibilité des supports. De plusieurs minutes de pose on parvint à quelques secondes, puis à quelques dixièmes de seconde : la photo à main levée devenait possible.

Dans le même temps, les chimistes augmentaient la sensibilité des supports. De plusieurs minutes de pose on parvint à quelques secondes, puis à quelques dixièmes de seconde : la photo à main levée devenait possible.

Avant 1888 l’émulsion photosensible était coulée sur des plaques de verre, lourdes et fragiles.

Georges Eastman en enduisit un long ruban de nitrate de cellulose souple : la première pellicule, enfermée dans un box en carton, permettait de faire 100 photos sans recharger. Idéal pour les voyageurs.

Ce box au succès planétaire fut appelé… Kodak !

Tout ce qui suivit ne fut plus qu’une continuité de perfectionnements (voire de gadgets). Le numérique n’est qu’un changement de support, car la chambre noire et l’objectif sont indépassables (Bon exercice de science-fiction : peut-on concevoir un appareil photo sans objectif ni chambre noire ? Arthur Clarke [note] avait imaginé « l’Anoptikon » et Frédéric Dard [note] « l’objectif en grappe » mais personne n’a pu les réaliser)