EN CE TEMPS-LA

FACHES-THUMESNIL

Une bannière des archers datant de 1821

Monsieur Dominique Delgrange, secrétaire général de la Société française d’héraldique et de sigillographie, nous a envoyé un mail pour compléter notre article sur la bannière des archers présentée dans notre précédent bulletin.

Monsieur Dominique Delgrange, secrétaire général de la Société française d’héraldique et de sigillographie, nous a envoyé un mail pour compléter notre article sur la bannière des archers présentée dans notre précédent bulletin.

Permettez-moi d'ajouter une petite précision à propos de l'article paru récemment : "Une bannière des archers datant de 1821" dans : "En ce temps-là" ( n°97, octobre 2016, p. 15 ).

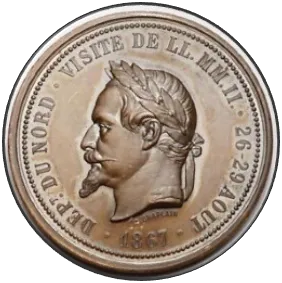

Dans cet article, vous rendez compte de la redécouverte de deux objets "en péril", les bannières des sociétés d'archers de Wavrin et de Thumesnil "paroisse de Fâches". Ces drapeaux réalisés en soie, textile fragile, au XIXe siècle, ont été comme vous le mentionnez et selon toute vraisemblance fabriqués en remplacement et à l'imitation de ceux qui étaient utilisés par les compagnies ou ghildes d'archers, de tireurs à l'arbalète et de couleuvrine ou mousquet jusqu'au XVIIIe siècle. Une seconde "vague" de production de drapeaux de confréries de tir a donné lieu à de nouvelles productions à l'occasion de la visite de l'empereur Napoléon III à Lille en 1867. Les sociétés furent alignées avec leurs bannières tout au long de la rue de la Gare (qui allait devenir la rue Faidherbe) pour accueillir le souverain.

Dans cet article, vous rendez compte de la redécouverte de deux objets "en péril", les bannières des sociétés d'archers de Wavrin et de Thumesnil "paroisse de Fâches". Ces drapeaux réalisés en soie, textile fragile, au XIXe siècle, ont été comme vous le mentionnez et selon toute vraisemblance fabriqués en remplacement et à l'imitation de ceux qui étaient utilisés par les compagnies ou ghildes d'archers, de tireurs à l'arbalète et de couleuvrine ou mousquet jusqu'au XVIIIe siècle. Une seconde "vague" de production de drapeaux de confréries de tir a donné lieu à de nouvelles productions à l'occasion de la visite de l'empereur Napoléon III à Lille en 1867. Les sociétés furent alignées avec leurs bannières tout au long de la rue de la Gare (qui allait devenir la rue Faidherbe) pour accueillir le souverain.

Le motif principal, la croix de bâtons noueux, est la fameuse "croix de Saint André", ou croix de Bourgogne, emblème militaire du parti bourguignon inauguré à l'époque de Philippe le bon et continué par ses successeurs Valois, puis Habsbourg. Cette croix devient à la fois un emblème "national" pour les pays relevant de l'autorité du duc puis de ses successeurs. Après la mésaventure de Nancy (1477) qui voit périr le dernier mâle de la maison de Bourgogne, Charles le téméraire, la tradition bourguignonne est reprise par Maximilien d'Autriche, époux de Marie de Bourgogne, fille unique du dernier duc, puis par Philippe le beau, Charles Quint et les souverains Habsbourg seigneurs des "Pays de Pardeça" (ensemble regroupant l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Brabant, la Hollande, etc… formant les anciens Pays-Bas entité à laquelle il convient d'ajouter la Franche-Comté).

Le motif principal, la croix de bâtons noueux, est la fameuse "croix de Saint André", ou croix de Bourgogne, emblème militaire du parti bourguignon inauguré à l'époque de Philippe le bon et continué par ses successeurs Valois, puis Habsbourg. Cette croix devient à la fois un emblème "national" pour les pays relevant de l'autorité du duc puis de ses successeurs. Après la mésaventure de Nancy (1477) qui voit périr le dernier mâle de la maison de Bourgogne, Charles le téméraire, la tradition bourguignonne est reprise par Maximilien d'Autriche, époux de Marie de Bourgogne, fille unique du dernier duc, puis par Philippe le beau, Charles Quint et les souverains Habsbourg seigneurs des "Pays de Pardeça" (ensemble regroupant l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Brabant, la Hollande, etc… formant les anciens Pays-Bas entité à laquelle il convient d'ajouter la Franche-Comté).

Au XVIIIème siècle, pour ces pays repassés en partie sous la domination française, ou conservés par l'Autriche (Pays-Bas autrichiens, Belgique actuelle) le vieil emblème "bourguignon" est toujours utilisé en tant que drapeau par les compagnies de tir comme il l'était depuis le XVème siècle. Le manuscrit Porcher, à la bibliothèque municipale de Lille, montre plusieurs représentations des fêtes données à Lille pour la naissance du dauphine 1729. Les drapeaux "à la croix de Bourgogne" sont bien visibles et en bonne place. C'est cette tradition qui a donc été reprise au XIXe. Un autre témoignage concerne Arras un siècle plus tôt ; une page du manuscrit "Musée 400" des Archives du Pas-de-Calais (cf. image à la dernière page) montre le défilé du la garde civile tirant des salves d'honneur, drapeaux (à la croix de Bourgogne) flottant au vent. Cette croix est encore sur des insignes, des médailles (et récemment encore sur des décorations militaires belges ainsi que des "badges" de l'armée hollandaise). Elle apparaissait sur les monnaies en circulation aux Pays-Bas.

Comme vous l'avez fait remarquer la croix de Saint André a été conservée par la tradition militaire après avoir longtemps été hissée sur les navires au service de l'Espagne. Dans ce pays elle est d'ailleurs nommée "Cruz de Burgundia" ! C'est bien un rappel de ses origines ! Dans le Nord, le Pas-de-Calais et en Belgique, des monuments portent encore cette croix typique dans l'appareillage de leurs murs, citons le "Bailliage d'Aire-sur-la-Lys", érigé au début du XVIIème siècle, à l'époque des archiducs Albert et Isabelle.

Comme vous l'avez fait remarquer la croix de Saint André a été conservée par la tradition militaire après avoir longtemps été hissée sur les navires au service de l'Espagne. Dans ce pays elle est d'ailleurs nommée "Cruz de Burgundia" ! C'est bien un rappel de ses origines ! Dans le Nord, le Pas-de-Calais et en Belgique, des monuments portent encore cette croix typique dans l'appareillage de leurs murs, citons le "Bailliage d'Aire-sur-la-Lys", érigé au début du XVIIème siècle, à l'époque des archiducs Albert et Isabelle.

Dans un autre genre, des groupements politiques se sont emparés de cet emblème, au XIXème et au XXème siècle. Ils voulaient faire référence à la grandeur d'une tradition perdue (en oubliant qu'elle était impossible à reconstruire et qu'elle ne correspondait plus véritablement à une réalité admise ailleurs que dans des cercles restreints : les Carlistes en Espagne ; les rexistes en Belgique).

Une 'histoire détaillée de la "Croix de Bourgogne" est encore à écrire.